前回からモバイルバッテリーの構成を変えて再度チェックしてみることにしました。

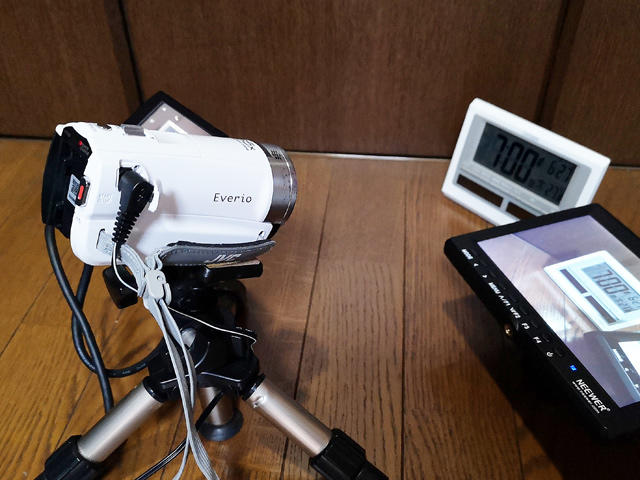

次回の撮影の為の機材チェックも兼ねて仮組みして、昨晩から録画時間のチェック開始。

前回と同じく時計を撮影して時間を調べます。

タイムカウンターとかを調べてもいいけど、時計を撮影したほうが見ただけで判るものね。

モニターの動作時間はクランプから外して撮影画面上のちょっと見える位置に置いて、間接的に時間チェックしました。

DMC-FZH1+Anker PowerCore II 20000(20000mAh)は昨晩から今朝まで10時間撮影したところでバッテリーのインジケーターは半分を過ぎたあたりの表示でした。

バッテリー無くなるまで撮影したかったとこですが、SDカードのほうがあと2時間ほどでいっぱいになるようなので、ここで中断。

これならズームやフォーカスでバッテリー消費が増えても大丈夫でしょう。

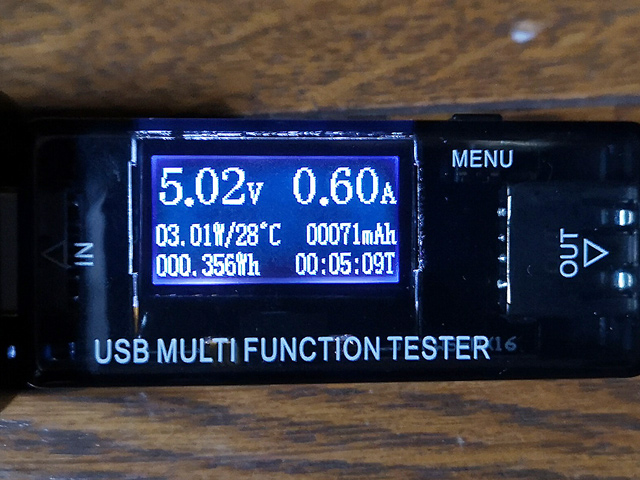

外部モニター+Anker PowerCore 13000(13000mAh)っていう組み合わせでは7時間5分ほどで切れていました。

外部モニターは最悪使えなくなっても本体モニターがあるから、十分でしょう。

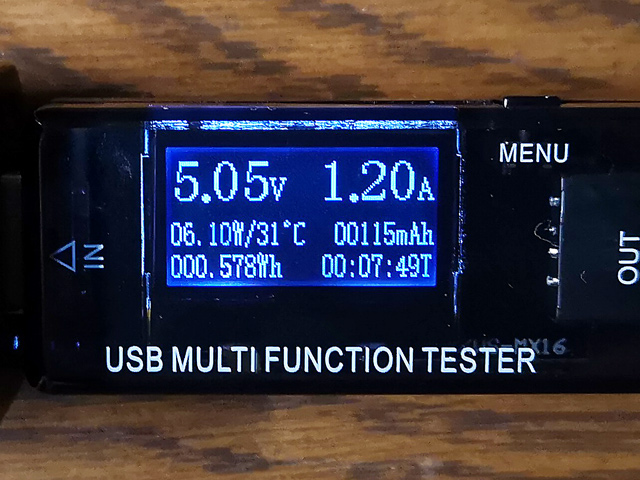

サブ機材のHC-VX990M+RELAX 大容量 モバイルバッテリー パワースリム(9000mAh)での撮影、今回は本体のバッテリーは無しでチェックしてみました。

前回はメモリーカードがいっぱいになっていて正確な時間が判らなかったので、今回記録モードを低画質にしてみると7時間には5分ほど満たないところで切れていました。

本体バッテリーをつければ+1時間くらいいけるはずです。

念の為にもう1つ、予備のモバイルバッテリーあれば安心かもです。

モバイルバッテリーでの動作時間はほぼ判ってきたし十分そうなので、あとは機材の使いやすさを改善していくところですね。

仮組みして少し使った感じでの問題点。

雲台をManfrotto プロフルードビデオ雲台 60mm ハーフポール MVH500Aに交換して遊びは無くなりスムーズにパンやチルトは出来るようになりました。

ただもう少し動作に重さがあったほうが好みかな?

いまは少し軽すぎる感じ。

ストッパーのネジで調整出来るかは少し使ってみないと。

バッテリー類は安いストーンバッグ、NEEWER バラック耐重 撮影スタジオビデオサンドバッグっていうのを使ってみました。

ベルクロで止めるだけなので、ちょっと重量あるのだとキツそうかも^^;

モバイルバッテリー3~4台でもちょっと不安。

サブのビデオカメラはもっと上につけたほうが良さそう。

でもそうするとクランプと雲台、三脚との兼ね合いであまりカメラの自由度が無い感じ。

汎用のシーズプレートを間に入れて、少し前に出せば解決かな?

あとは動作音をマイクが拾わないか。

マイクはまだタッチノイズが少し乗ります。

ケーブルをアームにテープとかで固定すれば軽減する感じです。

問題点も出てきたから、そこらへんは要改善って感じ。

取りあえず使ったモバイルバッテリーを充電しなきゃ。