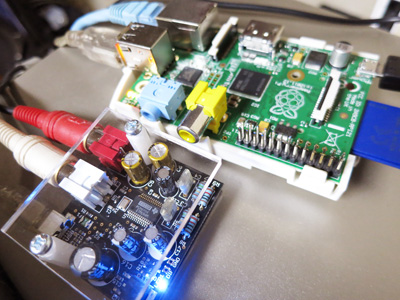

Raspberry PiをAirPlayデバイスにする為にちょこちょこイジッてはいたけど、本格的に設定を始めました。

「Raspberry Pi airplay」で検索すると結構ヒットするから簡単かなって思ったら、幾つか引っかかるとこが^^;

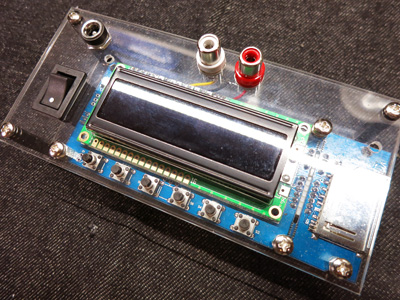

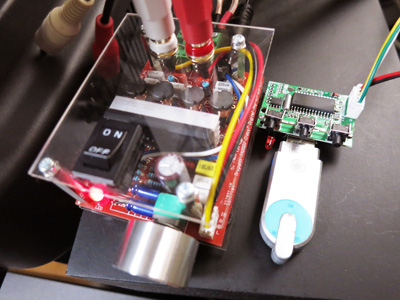

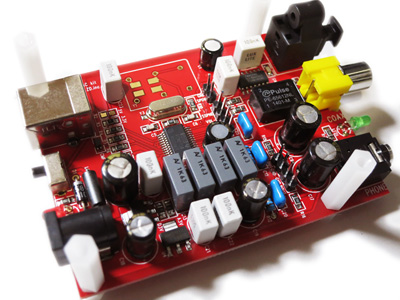

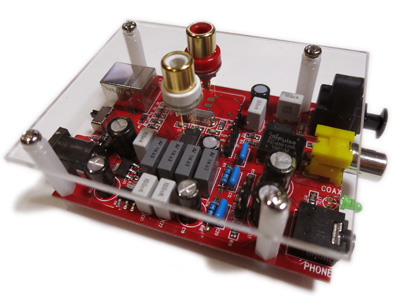

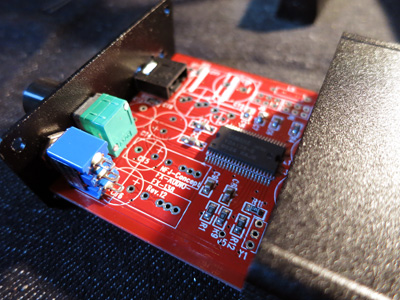

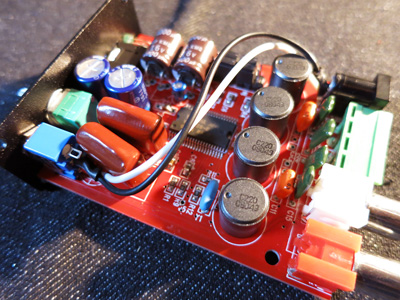

まずはUSB-DACから音を出すとこでつまずき。

USB-DACは無事に認識されたけどAirPlayをエミュレートするshairportをインストトールしてそちらから音を出すのに一苦労。

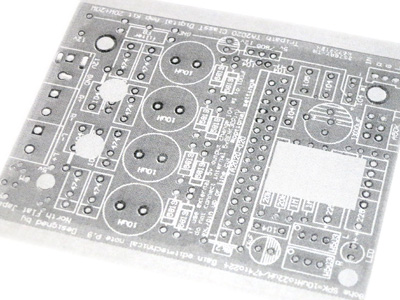

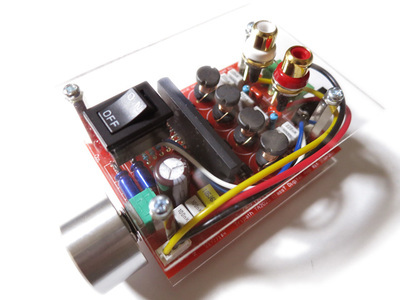

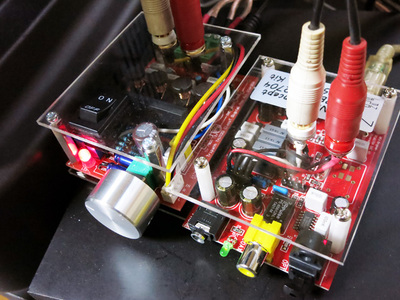

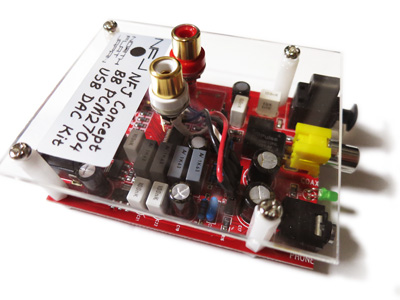

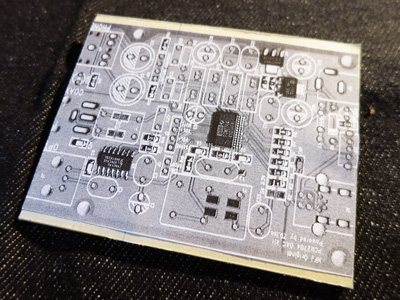

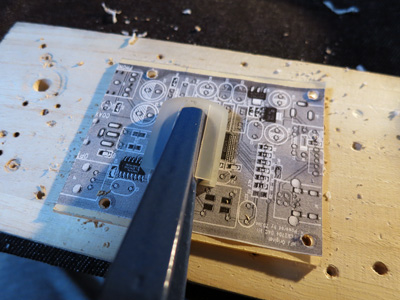

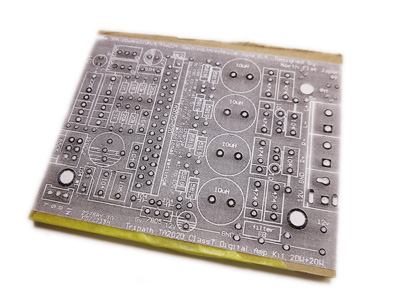

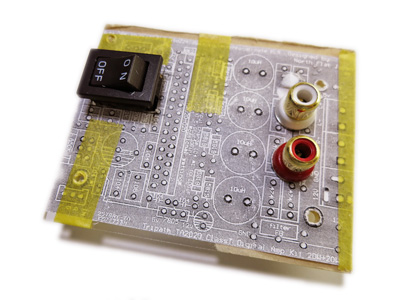

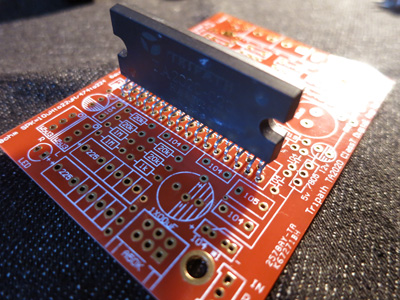

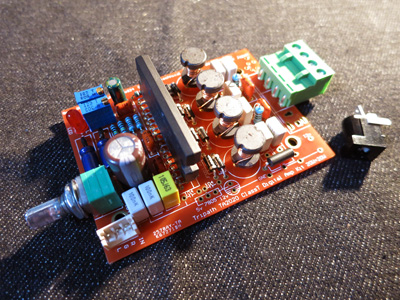

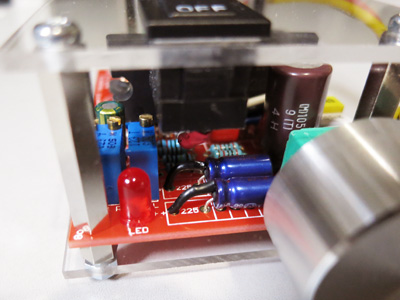

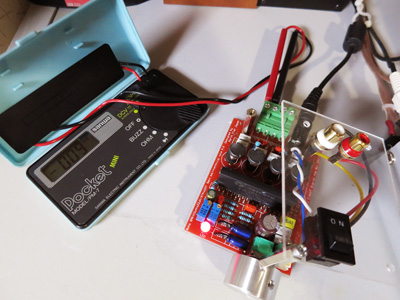

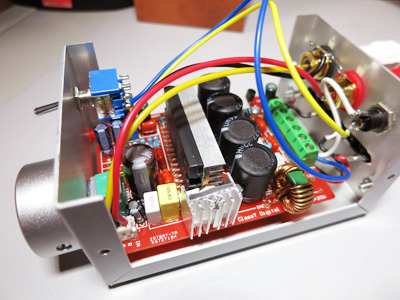

自作のUSB-DACは1度WindowsのPCに繋いで動作確認はしておきます。

Paspberry Pi本体にあるイヤホンジャックからはshairportで音が出るのも確認。

USB-DACがshairport.plのオプションの「--ao_devicename=<デバイス名>」でうまく認識してくれません。

色々調べると「--ao_deviceid=<番号>」でも指定出来るのが判って、なんとかUSB-DACから音を出せました。

その後は/etc/modprobe.d内にあるalsa-base.confをnanoエディタを使って編集。

「options snd-usb-audio index=-2」と書かれた行を「#」でコメントアウト。

解説してるサイトとかではviエディタを使ってっていうとこが多いですけど、nanoエディタのほうがわたしには使いやすいですね。

最後にdeamon化するとこでつまずきました。

どうやらshairportがバージョンによってちょっと違うとこもあるみたい。

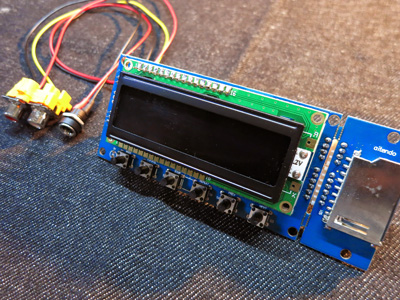

shairportディレクトリー下にある「shaiport.inii.sample」ファイルを/etc/init.d/下に「shairport」っていう名前でコピーしてパーミッションの変更、「shairport」ファイルをnanoで開いてDAEMON_ARGSという項目を「DAEMON_ARGS="-w $PIDFILE -a AirPi01"」って変えてAirPi01が名前にします。

あとユーザーshairportをaudioグループに「sudo useradd -g audio shairport」と入れて追加します。

最後にupdate-rc.dにshairportを「sudo update-rc.d shairport defaults」と入れて登録。

これで再起動させればOK・・・のはずが、iTunesでAirPi01が出てきません(ToT)

sshでアクセスして/etc/init.d/shairportをstartさせると・・・エラー?

エラー内容をみるとshairportが指定場所に無いって。

/shairportディレクトリに移動して「sudo make install」として無事にスクリプトが指定する場所にインストールされたはず。

どうやらshairportをコンパイルする時にmakeだけでmake installしてなかったみたいです^^;

デーモンを起動させてもエラーが出なくなりました。

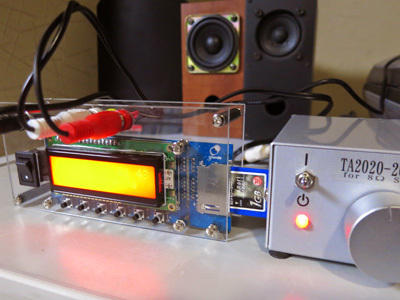

Raspberry Piを再起動させても無事にAirPi01がiTunesで出てくるようになりました。

これで一安心です。

年末からの懸案事項の一つがこれで終了!

一番参考にさせていただいたサイトはこちら。

Raspberry Piの要点だけ:Raspbian+ShairPortでAirPlay対応にする スマートフォン要点だけブログ

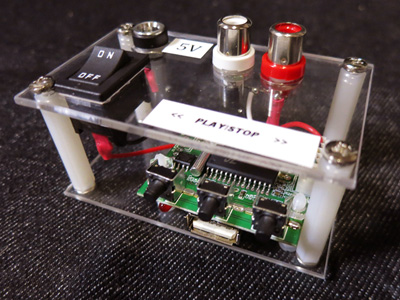

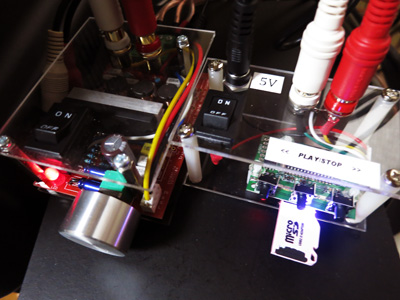

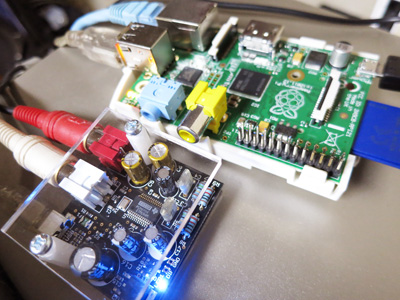

コストを考えるとRaspberry Pi Type Bが購入当時で4100円、ケースが1700円ちょい。

8GBのSDカードは650円ほど。

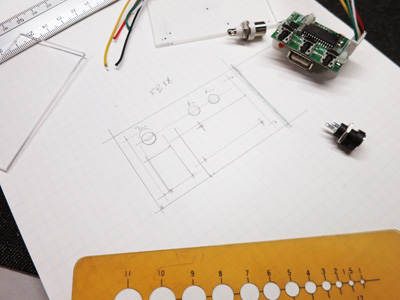

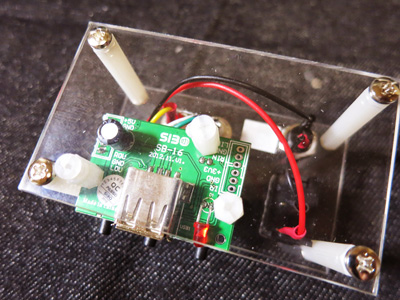

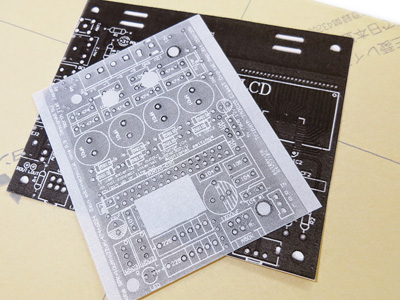

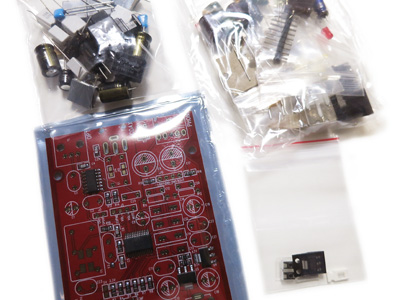

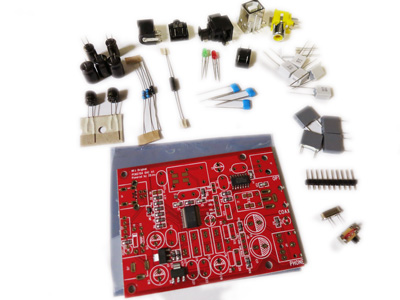

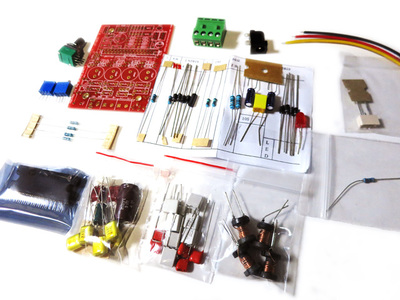

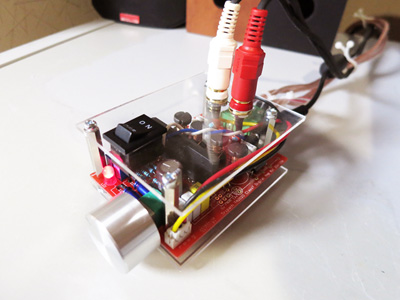

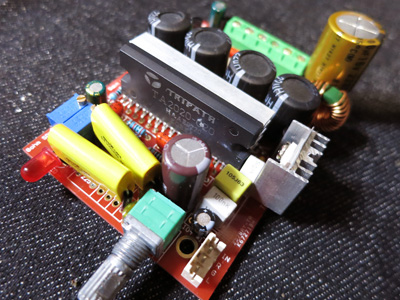

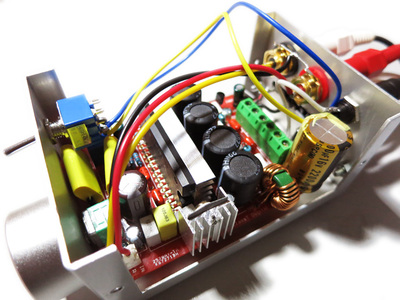

秋月のUSB-DACは1700円でアクリル板は家にあったのを使ったからお金は掛からずスペーサーに100円程度?

ケーブル類や電源も家にあったのでお金はかかってません。

トータルすると8300円くらい?

AirMac Expressは9400円(税別)だから税込でも1万円ちょい。

Linuxをコマンドラインで色々触ったり調べ物をしたりを考えると、単純にAirPlay端末が欲しいならAirMac Expressを買ったほうが値段差もそんなに無いからオススメ^^;

情報は色々あっても、やっぱりLinuxの知識が少しは無いとキツいかもですしね。